沢渡峠~1合目

沢渡峠

昔の御嶽街道の要所で、島崎藤村の夜明け前にも詠われている。

「登り一里という沢渡峠まで行くと、遥拝所がその上にあって、麻利支天から奥の院までの御嶽全山が遠く高く容をあらわしていた。」

崩越の御嶽街道

沢渡峠からの降り口。

ここから鞍馬峡を経て王滝方面へと登山者は向かった。

崩越観音堂

日待講が今も残る崩越地区には多くの石仏がある。

崩越は木曽氏が王滝に山城を築いた地でもある。 (1338年)

崩越遺跡

この地籍は昭和初年頃までは沢渡峠を越え、天下の絶景と言われる鞍馬橋を渡り、王滝へ通ずる御嶽街道の道筋で、桑園を中心とする耕作地であった。

昭和54年から3カ年計画で発掘調査が行われた。

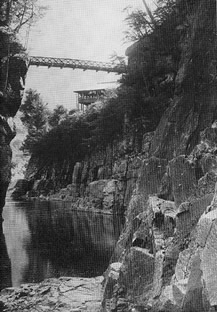

鞍馬峡

「鞍馬峡(あんばきょう)」は天下の絶景といわれ、著名な登山家や歌人が多く訪れた。「岩あひにたたへ静もる青淀のおもむろにして瀬に移るなり」と島木赤彦が詠んだ事が有名。

バスも通わぬ昔、御嶽山参りの行者達が鞍馬峡の美しき眺めに、しばし足を止めた。 ウェンストンをはじめ著名な登山家、画人、歌人たちも「天下の絶景」とまで賞賛した。

惜しいことにこの名勝も昭和35年牧尾ダムに没し、今では彼らの残した詩文や作品と写真で往時をしのぶだけとなった。

三沢薬師堂

旧三沢地区の薬師堂が現在のごうかけに移転された。

ここには寛文2年(1662)の地蔵菩薩板絵(村指定文化財)が奉納されている。

御嶽街道の道標

「右おんたけ山道」明治12年御嶽講が寄進したもので、現在は文化坂の上り口にある。

大岩橋から上島への道中、もとは中越の旧診療所上の旧道沿いにあった。

御嶽山一合目

かつては全国からの御嶽まいりの信者で賑わった王滝口一合目バス終点。

当時は格式のあるホテル(現在公民館の場所)もあり、村の広小路でもあった。

公民館前に一合目の道標がある。

八幡堂

7月の例大祭には里宮未社から神をお迎えし、太々御神楽が奉納される。

近くに戦没者の慰霊碑建てられている。

昭和28年5月再建。

滝旅館上の道標

“左御嶽山道”と記した滝旅館上の道標。

今は殆んど信者は通らなくなったが、忘れられようとしている山道である。

定宿案内と道標

御嶽講社定宿の案内で右が松原彦右エ門・中村慶助、左が瀧岩登・家高圭之助としている。

明治20年建立である。

御嶽山道の道標と並んでいる。

滝旅館入口。

関連ファイル

関連リンク

この記事へのお問い合わせ先

王滝村役場 企画・観光推進室 商工観光係

長野県木曽郡王滝村2758番地3(王滝村観光案内所内)

TEL:0264-48-2257